Le caribou de la Gaspésie à la croisée des chemins

Pour freiner le déclin des caribous, le parc national de la Gaspésie reboise d’anciens chemins forestiers aménagés sur son territoire. Son but? Restaurer leur habitat et barrer la route à leurs prédateurs.

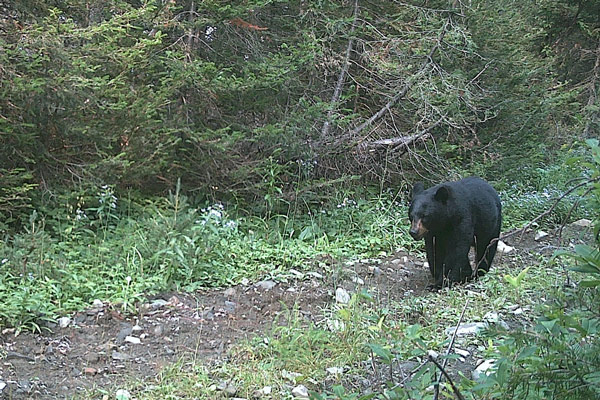

Des mesures considérables pour redresser la situation sont essentielles pour maintenir la seule harde de caribous sur la rive sud du Saint-Laurent. Réfugiée sur les sommets du massif montagneux gaspésiens, dont une portion est comprise dans le parc national de la Gaspésie, cette harde est fragilisée par la présence d’un réseau de vieux chemins forestiers, qui facilitent grandement la circulation des prédateurs que sont le coyote et l’ours noir.

Les dynamiques écologiques à l’extérieur des frontières du parc influencent celles à l’intérieur. Le rajeunissement des forêts observé dans la région, notamment en raison de diverses activités d'aménagement du territoire, a favorisé une augmentation importante des populations d’orignaux, attirés par l’abondance de ressources alimentaires. Cette hausse a par la suite soutenu la croissance des populations de coyotes et d’ours noirs, prédateurs de l’orignal et du caribou. « C’est un phénomène qu’on appelle la compétition apparente, explique Martin-Hugues Saint-Laurent. Le caribou subit une pression de prédation accrue et, même si sa population décline, celle de ses prédateurs demeure stable, car elle est soutenue par la présence d’autres proies. »

Risques de rencontres

« Les probabilités de rencontre entre les caribous et ses prédateurs sont élevées », s’inquiète par ailleurs Claude Isabel, responsable du service de la conservation et de l’éducation du parc national de la Gaspésie jusqu’en 2023. Outre leur abondance, ces derniers bénéficient de voies de circulation qui les mènent efficacement vers leurs proies, en empruntant les chemins forestiers aménagés par le passé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du parc national de la Gaspésie. En effet, l’année suivant la création du parc en 1937, un arrêté en conseil modifiait la loi et permettait la coupe d’arbres de 50 ans et plus sur son territoire jusqu’en 1977, date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les parcs. Un réseau de chemins forestiers et de traverses de cours d’eau a ainsi sillonné, tranché et découpé le milieu forestier. Même s’il demeure peu utilisé par les véhicules aujourd’hui, le sol est encore compacté, au point où les arbres n’arrivent pas à reprendre leurs droits. En plus de fragmenter l’habitat, ce à quoi le caribou est extrêmement sensible, ces chemins facilitent la vie aux coyotes et aux ours noirs. Ils les aident à se déplacer plus vite et plus facilement en dépensant moins d’énergie. Il s’agit de véritables autoroutes pour ces animaux opportunistes dans leur quête de nourriture.

Dans ce contexte, les faons deviennent particulièrement vulnérables. Pour compliquer la vie aux prédateurs et donner un coup de pouce au caribou, le parc national de la Gaspésie, grâce aux contributions importantes de la Direction des parcs nationaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de la Fondation de la faune du Québec, a entrepris en 2012 de reboiser plusieurs chemins à l’intérieur de son territoire. Étant donné qu’aucune expérience du genre n’avait encore été tentée au Québec, une revue de littérature a été effectuée afin d’explorer l’ensemble des méthodes envisageables, allant de la simple fermeture d’un chemin à l’aide d’une barrière jusqu’à la démarche plus complexe consistant à décompacter le sol, à rétablir la pente naturelle, à retirer les tuyaux de drainage et à reboiser. Une caractérisation a été effectuée sur plusieurs kilomètres de chemins du réseau afin de déterminer ceux qu’il fallait refermer et la meilleure approche à utiliser.

Des données alarmantes

Malgré ces efforts, il ne reste plus aujourd’hui qu’une poignée de caribous en Gaspésie. Dans les années 1950, on estime qu’environ 750 individus vivaient dans la région. En 2002, on en dénombrait un peu plus de 150. En 2004, ces caribous, qui possèdent un statut de protection particulier, ont été désignés en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Après une remontée encourageante jusqu’en 2007, pour atteindre 189 individus, la situation a recommencé à se détériorer. Compte tenu de la situation critique de la harde, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a mis sur place en 2022 deux enclos destinés à la mise en captivité d’une partie de la harde. Chaque automne, le MELCCFP réalise également un inventaire en survolant les sommets dans le secteur des monts Albert, Logan et McGerrigle, où les caribous se concentrent dans la toundra durant leur période du rut. Lors du dernier inventaire aérien, en 2024, 11 individus ont été observés à l’état sauvage. À ce total s’ajoutent les 19 individus placés en enclos (10 femelles, 3 mâles et 6 faons), ce qui porte le troupeau à un minimum de 30 individus au moment d’écrire ces lignes. Au cours de l’été 2024, sept naissances ont été recensées, dont six en enclos et une en milieu naturel.

Un chantier de reboisement

En 2017, une pelle mécanique s’est activée sur une douzaine de kilomètres de chemins forestiers, retournant la terre pour aérer le sol. « La végétation va reprendre là-dedans », assure Claude Isabel. En 2018, plus de 35 000 épinettes noires ont été plantées sur les lieux de ce chantier, tandis que sept nouveaux kilomètres de chemins ont été fermés pour décompacter le sol de la même façon. En 2022 et 2024, 15 km de chemins ont été fermés dans l’est du parc.

Du même souffle, des ponts et des ponceaux ont été retirés, tandis que les berges où ils étaient situés ont été réaménagées. Les travaux ont été effectués en respectant les normes d’intervention en milieu forestier, de manière à limiter l’apport de sédiments dans les cours d’eau et à rétablir leur écoulement naturel.

Parmi les défis à relever dans l’ensemble du projet, Claude Isabel signale celui de travailler avec une topographie accidentée. « Ce sont souvent des sols pauvres et minces pour la reprise de la végétation », ajoute-t-il. En plus de protéger le caribou de la Gaspésie, Claude Isabel y voit une occasion de restaurer la forêt et de corriger les altérations du passé pour les générations futures. Confiant, il a déjà réservé une plage horaire dans son agenda pour revenir voir le résultat sur place… le 25 septembre 2040!